子どもが夢中になる「古墳クイズ」詰め合わせ

子どもが夢中になる「古墳クイズ」詰め合わせ

私が大学時代に研究室でお世話になった教授が、古墳をめぐっているという話を伺いました。

懐かしいなと思いつつ、そういえば以前、古墳にまつわる原稿を書いたなと思って探し出しました。

来年度、6年生担任でなくても、使える部分があるかもしれません。もしよろしかったら参考にしてみてください。

クイズ形式で出しています。

1.古墳、コンビニ、小学校。最も多いのはどれでしょうか?

→古墳が最も多く、約16万基ある。平均すると、47都道府県にそれぞれ3400基の古墳があることになる。

なお、コンビニが5万、小学校が2万となる。

2.古墳が多い都道府県ベスト3はどこでしょうか? 3つ書きます。

→こうした問題を出す時には、3つのように指定するとよい。数が多いと当てやすいし、子どもたちの活動にもなるため、思考が働きやすい。

正解は、

1位 兵庫県 16,577基

2位 千葉県 13,112基

3位 鳥取県 13,094基

という順になる。

これら3県の古墳は、数が多いが、小さなものが多い。全長が100メートルを超える大型古墳は、大阪、奈良、京都、岡山に集中している。権力者がこの辺に多かったからだと言われている。

3.どの形の古墳が最も多いでしょうか?

A:前方後円墳

B:円墳

C:方墳

黒板に絵を描きながら説明するとわかりやすい。

古墳には様々な形がある。その中で最も多いのが円墳で、全体の8〜9割を占めている。

その次に多いのが方墳だ。

一般的に古墳と言われるとイメージする。前方後円墳は、全国で約5,000基ある。

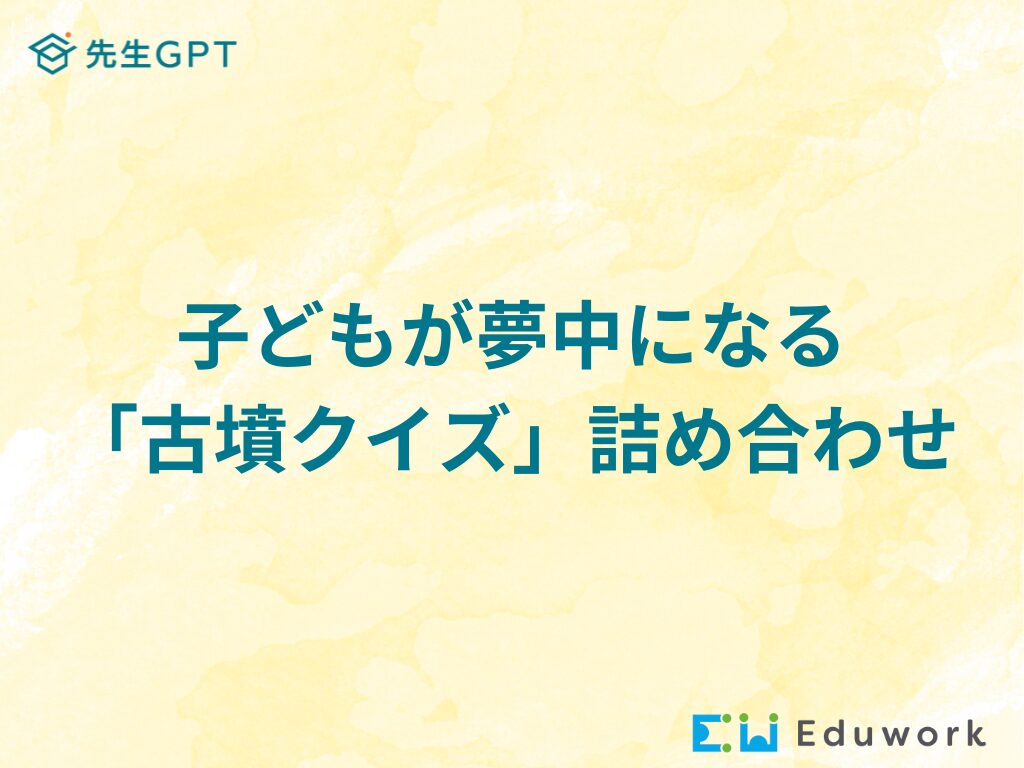

4.日本全国で1つしかない古墳の形はどれでしょうか?

A:双方中円墳

B:双円墳

C:四隅突出型墳丘墓

全国に1つしかないのは双円墳だ。大阪の金山古墳がこの形をしている。Aは前方後円墳の変形版ではないかと言われている。また、Cは古墳時代、以前の弥生時代に山陰地方で多く作られた形の古墳だ。この形の墓が作られた時から古墳時代という研究者もいる。

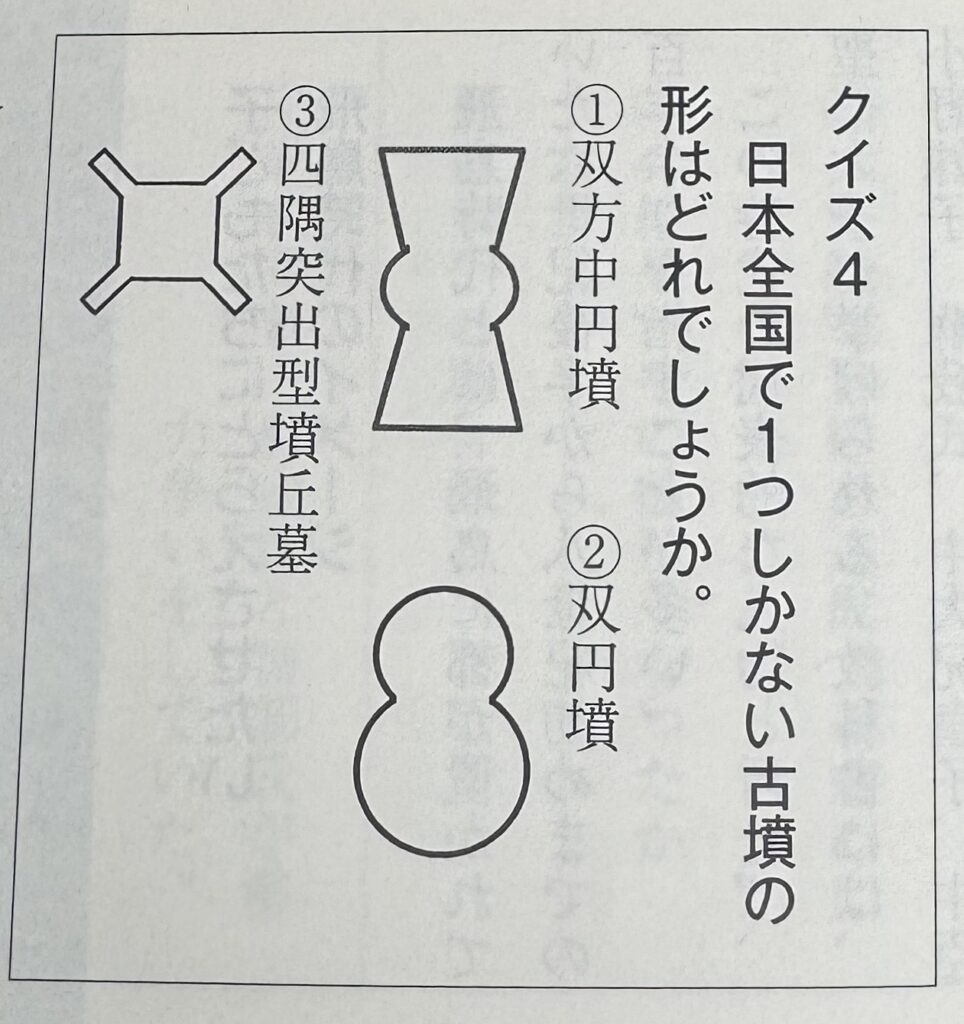

5.世界三大陵墓を線でつなぎましょう

A:大仙陵古墳

B:始皇帝陵

C:ピラミッド

6の広さにつなげる問題とする。

6.世界三大陵墓で最も広いのはどれでしょうか?

7.大仙陵古墳は、小学校のグラウンドのいくつ分ぐらいあるでしょうか?

→広さ(面積)では、大仙陵古墳、体積では始皇帝陵、高さでは、ピラミッドが1位となっている。

また、小学校設置基準では、大規模校のグラウンドの広さは7,200平方メートル以上と定められている。大仙陵古墳は103,410平方メートルだ。二者を比較すると約14倍になる。グラウンドが約14面入る広さの墓となると、すごい大きさのイメージとなる。古墳時代は、これほど多く、大きな古墳が作られたということをクイズから感じさせる。

その後、必要だった材料や費用、人間の数について検討すると、古墳時代をイメージしやすくなる。